当翻看衡水市档案馆里保存的王习三大师的一本破旧64开日记本,一组组数据触目惊心,一支小小的鼻烟壶竟能带动农民脱贫致富的故事在脑海中徐徐流淌。

王习三从小在北京长大,后跟随清末民初内画四大名家叶仲三之子叶晓峰、叶菶祺学习内画技艺。1966年,被迫回到原籍——河北省阜城县砖门公社杨庄村,临行时只携带了简单的随身衣物,偷偷地把三个未画的内画壶坯藏在衣服里。

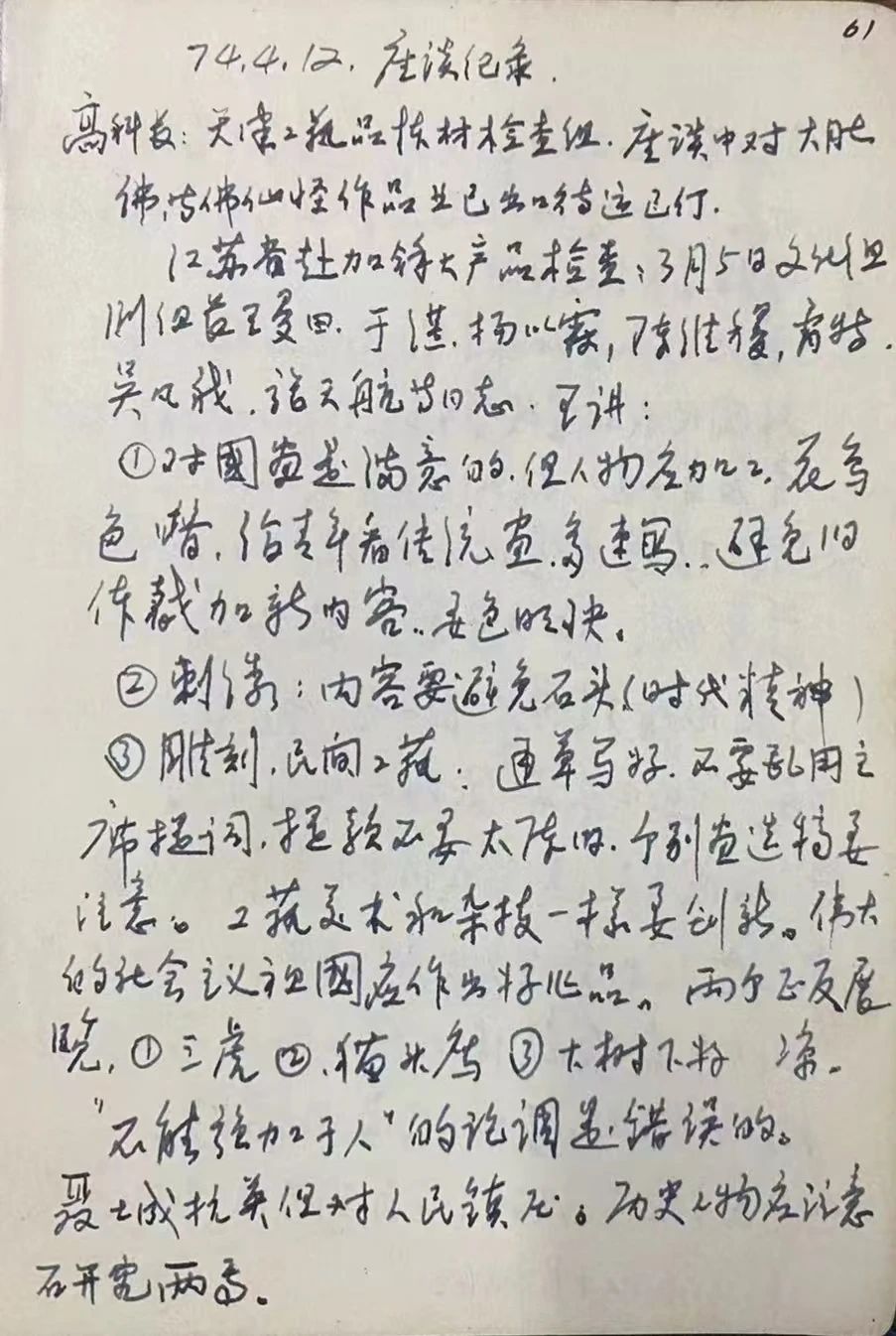

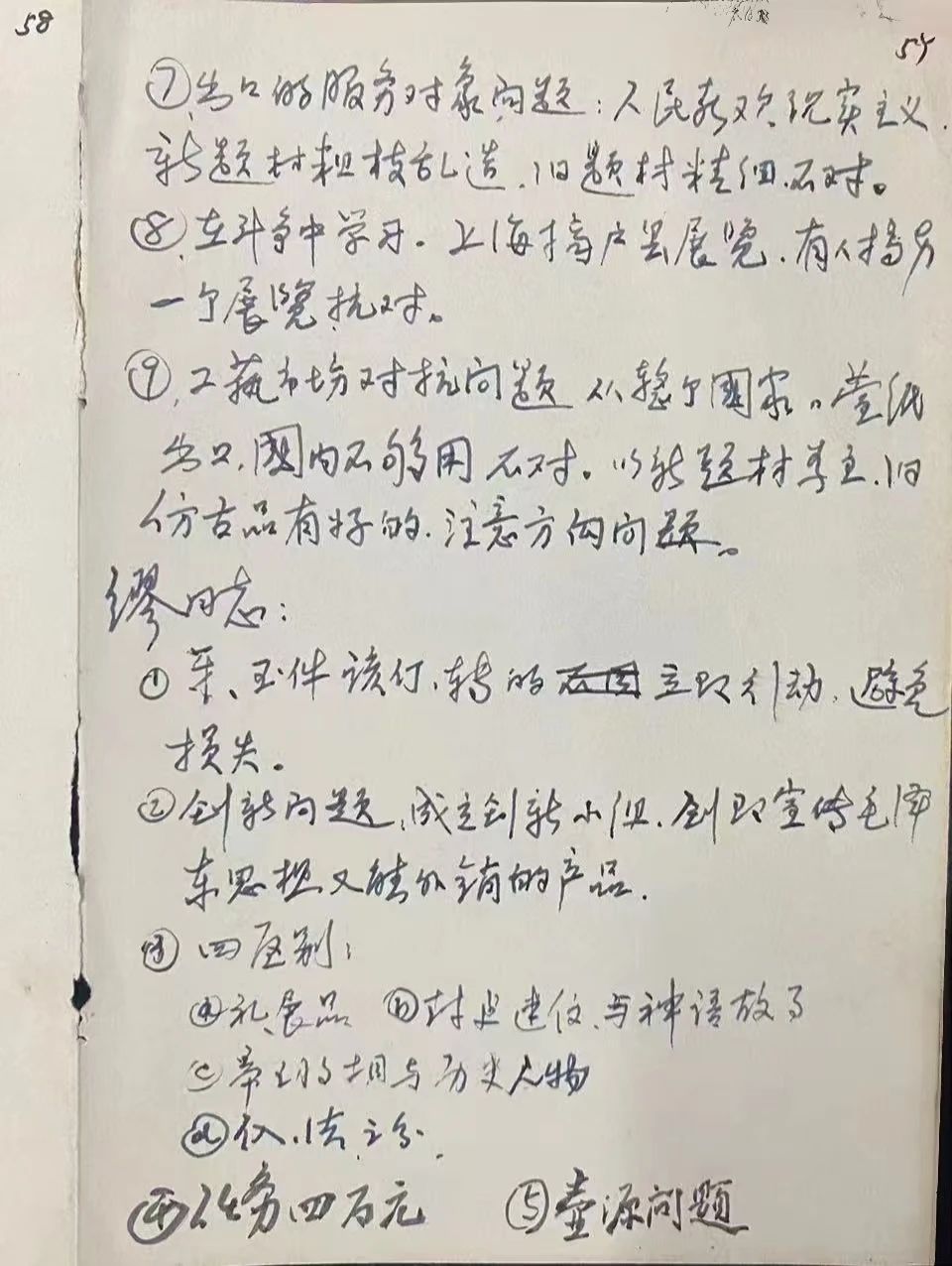

当时的杨庄村穷得叮当响,交通不便,多盐碱地,“吃饭靠天,鸡屁股是银行”,农民干一天农活只能得到八分钱,一年到头,很难吃到几顿饱饭,全村的男青年一半多是光棍。王习三看在眼里,痛在心上,他决定用内画以搞副业的形式帮助家乡人改变贫穷面貌。1967年底,他的鼻烟壶为村里带来了3972元钱的收入,村里一下子轰动了。这一年画壶的收入相当于全村一年种粮的总收入。“一业兴,则百业旺”。村里用这笔钱打了两口机井、买了化肥、修了水利、选了良种,第二年的粮食产量也翻了几番,乡亲们的生活好起来,干劲也空前高涨。

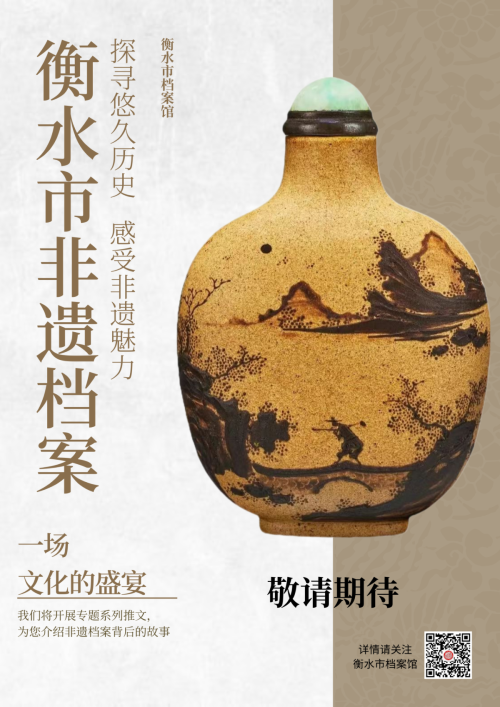

过去家家户户都是煤油灯,现在有了条件,按上了电灯。王习三大师受电线丝可以随意弯曲的启发,将废旧线头做成并发明了金属杆钩毛笔。1968年,他用这种笔创作的《百子图》迎来了自己人生艺术上的一个小高峰。他坚信一门艺术的掌握能够改变一个人的命运,乃至带动一个地区经济的兴旺。他打破传统,亲自带徒,创办学校,不断扩充创作队伍,形成了独特的内画艺术风格,被国际鼻烟壶收藏界称为“冀派内画”,与北京的“京派内画”、山东的“鲁派内画”、广东的“粤派内画”并称“内画四大流派”。

时光流转,岁月葳蕤,在王习三大师的躬身力行下,衡水内画艺术已发展成为从业人员近3万人,年产值约10亿元的河北省最具特色的文化产业。