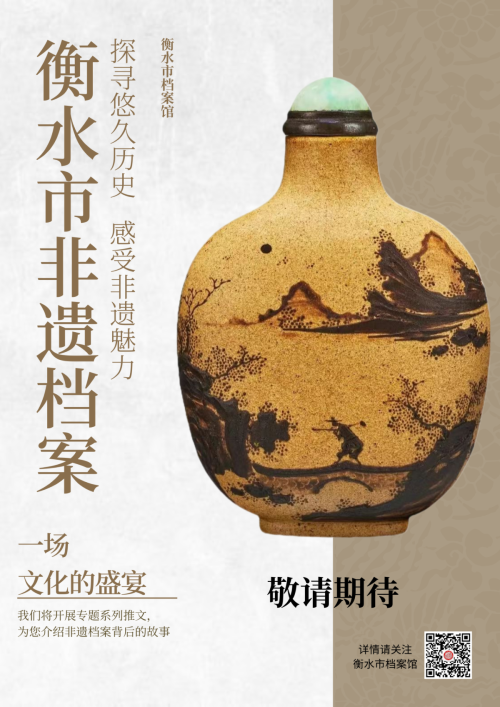

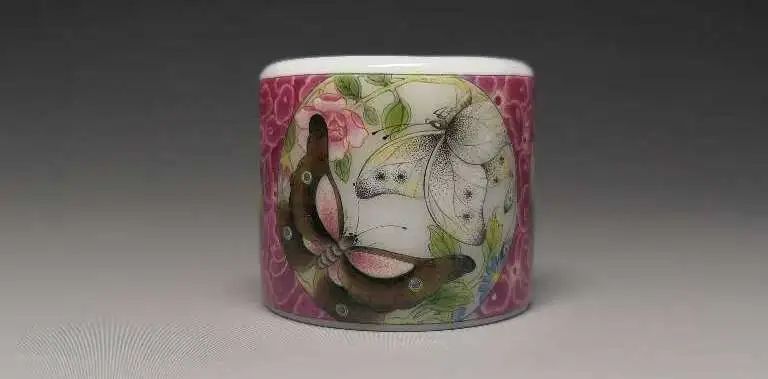

料胎画珐琅是极为名贵的宫廷御用品,它产生于清康熙年间。鼎盛于康、雍、乾,由于它始源于仿制铜胎珐琅器,在清宫内被称为”料胎画珐琅”也有称“古月轩”。料胎画珐琅是以玻璃为胎体,画珐琅工艺进行装饰。集玻璃、珐琅、雕刻、书法、绘画为一体。达到了珐琅彩制作高峰,它的产生丰富了人们物质文化生活。

珐琅彩,玻璃装饰手法之一,源于画珐琅技法。使用珐琅彩装饰手法,也常简称为珐琅彩。珐瑯彩是原产于欧洲的粉状玻璃质色釉,它色彩艷丽,色釉高凸,烧製后呈现宝石般光泽,始创于清代康熙晚期。至雍正时,珐琅彩得到进一步发展。料胎画珐琅的技法,在玻璃质的胎上用各种珐琅彩料描绘而成的一种新的釉上彩,亦称“料胎画珐琅”。雍容华贵的珐琅彩问世,虽与“康熙盛世”有关,但与雍正的关系更为重要。雍正登基后,对社会进行了一番改革,而且雍正酷爱精美绝伦的料胎画珐琅,经常对宫廷料胎画珐琅加以评价,亲自过问,并派得力的官员去管理玻璃厂与珐琅作坊的生产。是专为清代宫廷御用而特制的一种精细彩绘器。据清宫造办处的文献档案记载,其为康熙帝授意之下,由造办处珐琅作的匠师在玻璃胎上而创制的新品种。珐琅彩盛于雍正、乾隆时,清代中期达到绘画烧制的最高水平,因其工艺复杂,成本较高,属宫廷垄断的工艺珍品。

料胎画珐琅在白如羊脂玉般的素胎上,用各色珐琅彩颜料绘出花卉、花鸟、草虫,皆用工笔画成。乾隆初御坊画珐琅工艺发展至顶峰,乾隆二十五年后御厂产量骤减,工匠们再没有像早期的创新意念,再也没出产如此器一样的精品。料胎画珐琅是宫廷作坊独有的技术,而产品非皇家不能拥有,更显皇家尊贵的身份。制作珐琅彩料器极为费工,先是在皇宫内由专职技术人员制作出胚胎,再由宫廷画师画珐琅彩后,在宫中作坊经过多次烧制而成,料胎画珐琅技术要求极高。因为玻璃与珐琅熔点非常接近,在绘画焙烧的过程中,若温度低了,珐琅釉不能充分熔化,则呈色不佳,若温度高,胎体变形,即成废品,绘制工艺十分艰难一件作品要数月之久。

国内掌握料胎画珐琅技艺的人极少,这项非遗面临着传承断代、制作技艺失传的危险。张忠阳与李娜在2015年拜入第六代传人中国工艺美术大师由风华门下,学习料胎画珐琅创作与研究。坚守着工匠精神,把艺术做到极致,将这项非遗技艺发扬光大,绵延无限生命力。